最近,一个叫“二舅”的老人和他的故事火了。

二舅和他清贫中闪闪发光的人生,看哭了全网人。被称为2022精神内耗最佳治愈。

小视却想到了这么一个沉默而小众的故事——

建立在西藏无人区的保护站,常年驻守着三个巡护员。

这里人迹罕至,巡护员的生活重复而单调。

直到有一天,一个不速之客的闯入,打破了这片平静。

那是一头虚弱的小野牦牛。

小牛在它出生第二天,不小心从野牦牛队伍中落了单。

它还没断奶,根本没有独自觅食的能力。

失去了妈妈的保护,小牛奄奄一息,连站起来的力气都没有了。

三个巡护员决定收养它。

于是,小牛成为这里的第四个成员。

没想到,跟人类生活在一起的小牛,逐渐哈士奇化。

每天早上,它会跟着巡护员一起列队跑操。

跟着“一二一”的口令,小牛连节奏都卡得准准的。

巡护员端上早餐奶的时候,它又是蹭头又是摇尾巴。

这小牛,怎么还有点狗里狗气呢。

小牛跟巡护员的关系亲密无间。

有人好心告诫巡护员,养野牦牛可要小心啊。

它长大了说不定会用角顶人,劲儿稍微一大,人的身体可遭不住。

但巡护员觉得不可能,从小养的牛,它早已成为家人。

壮硕的小牛常常依偎在巡护员身边,还喜欢用舌头舔他。

巡护员不乏炫耀地抱怨道:“小的时候舌头还是软软的,现在大了,舔的时候都有点喇脸。”

小牛长到六个月的时候,隆冬来袭。

它平常喝的牛奶没了供应,眼看着就要遭遇断奶危机。

巡护员凑钱买来一箱一箱的牛奶,可是全部倒在一起,不需两顿,小牛就咣咣喝完了。

巡护员只能上山帮牧民打水、捡牛粪,用劳动力换来鲜奶。

小牛“牛生”的第一个冬天,在所有人的百般努力之下,终于安然度过。

原本以为这样的日子会一直过下去。

直到一个身影,出现在保护站的附近。

一只成年野牦牛。

那可能是野牦牛群的首领,也可能是小牛的妈妈。

它时不时出现,站得远远的望着他们,仿佛在无声地呼唤小牛回家。

第二年夏天,巡护员把小牛放了生。

它长得健康又强壮,再也不是最初那个羸弱的小生命。

所以,也是时候回家了。

回归那片荒野,那片隐藏着自然力量的众神之地。

这个小故事,出自纪录片《众神之地》。

这是一部独具中国特色的人文自然纪录片。

创作团队跨越了中国四角,探寻了四种令人敬畏的动物——

雪山使者野牦牛、海上精灵白海豚、雨林巨无霸亚洲象、森林之王东北虎。

它们都是食物链顶端的动物,代表着那一方自然生灵。

面对它们,我们不得不重新审视人与动物的关系。

我们该如何看待它们?它们又在怎样看待我们?

这部纪录片中的所有动物,都仿佛拥有自己的品格。

比如野牦牛篇中,小牛只是插曲,真正的主角,是两头雄野牦牛。

一个叫昆仑。

昆仑成长在山脊之上。

荒野的肃杀和辽阔,赐予它桀骜不驯的灵魂。

只是站在人的审美角度,都能感受到昆仑的帅气逼人。

黢黑茂密的毛发、黝黑深邃的瞳孔,仿佛山神附体般,不怒自威。

昆仑无疑是躁动的、危险的、令人不安的。

它的每一次出现,都让牧民捏一把汗。

每年夏天,是野牦牛交配的季节。

昆仑会不请自来,从雪山一路走到草原,闯入牧民放养家牦牛的区域。

凭借着比家牦牛大一圈的体格,昆仑很快就成为这片牦牛群的新主人,肆意寻欢作乐。

这下牧民就犯了难。

昆仑一来,它天然的野性气质总能唤醒家牦牛被压抑的本能,变得躁动不安。

别说管理,连去给它们采奶都费劲。

所以牧民们对昆仑是又怕又烦。

这个混世牛魔王般的存在,谁的牛群遇上谁倒霉。

但谁又能说,牧民之于昆仑不是入侵者呢?

他们甚至不是同样的物种,却统治着牛群。

昆仑和牧民之间,产生了一种奇妙的博弈。

一场关于自己领土和子民的争斗,无时无刻不在进行着。

昆仑的反面,则是断角。

断角,字如其牛,一只角是断掉的。

这是年轻气盛时打架的后果,是属于断角的功勋章。

不过,如今的断角,垂垂老矣,早已没了戾气。

和昆仑相比,断角更温和,仿佛一个秉持着中庸之道的老头儿。

它无心和牧民作对、争夺子民和领土,只想躺平。

在牛群中颐养天年,是断角最大的诉求。

狡猾的断角选择“入赘”到牧民家,自愿成为种牛。

毕竟,野牦牛的基因,可是牛群提升体质、抵御严寒的关键。

断角为家牦牛提供优质基因,牧民为断角提供养老活动中心。

他们成了奇妙的利益共同体。

昆仑和断角作为野牦牛的两种类型,都以自己的方式跟人类互动。

亦张亦驰,甚至是共生着。

同样的关系,还发生在中国南部沿海地带的渔民和白海豚之间。

渔民捕鱼的淡水区,如果生态环境足够好,说不定会看到白海豚的身影。

都是为了捕鱼,渔民和白海豚有着无声的默契。

有白海豚的地方就有鱼;

渔民下渔网的地方就有鱼。

他们宛如一起工作的伙伴,在海上形影相对。

在这些高度依赖大自然的地方,我们看到了人与动物原有的相处模式。

他们深深地连结着,作为大自然的两方生命体。

能量和地位自由流动,没有谁统治着谁,没有谁主宰着谁。

《众神之地》想要讲述的,就是这样的故事。

导演的手记中解释了片名的含义:

「什么是众神之地?」

“简单说,众神,是几种动物,曾经是图腾,是神的化身。

这些动物,是大自然的晴雨表,是自然意志的展现,正如萨满会通过虎神与天地沟通。

往大了说,万物也许都算众神。所以众神之地,其实就是自然。”

在我们祖先生活的年代,跟自然直接沟通,是人类必备的技能。

“类似于第六感,就如同旧时的农人能预知天气,猎人能嗅出动物的远近,那是生存的本能。”

动物之于人类,是预兆、是福音、是神谕。

世界各地的神话故事中,都有动物的身影。

在语言还未诞生的时候,壁画上就有了牛。

在藏族传说中,牦牛,是山神的家畜。

“当世界第一缕阳光照耀到冈仁波齐时,便有了第一头牦牛。”

传说中,野牦牛是奉山神的命令,帮助人类在荒野立足的。

它们帮人类驮重物,贡献出毛御寒,贡献出奶充饥。

藏族人民这才得以在这里生存下去。

《斯巴宰牛歌》中唱出了对牦牛的敬意——

牦牛的头颅变成了高山;

牦牛的皮张变成了大地;

牦牛的尾巴变成了江河。

西藏每年举办祭祀典礼,僧人要戴上28种绘制而成的动物面具,跳舞祈福。

第一个面具,就是野牦牛。

纪录片中,一个僧人为了制作面具,专程到荒野上捕捉野牦牛的身影。

在此之前,僧人从未见过野牦牛。

僧人在荒野上寻觅,但真正看到它的瞬间,反倒平静了下来。

僧人和野牦牛远远对望着,如同祖先们千百次做的那般。

感受着它的气息,仿佛来自远古的神灵。

而关于白海豚的神话,最出名的,当属妈祖的化身。

每年农历三月,渔民祭拜妈祖的时候,正是白海豚开始活跃的时候。

因此,白海豚,还被称为“妈祖鱼”。

除了妈祖神话,还有一个传说——

清代,白海豚在珠江口一带,被称为卢亭。

卢亭是传说中一种半人半鱼的生物。

南宋时期遭到围剿,卢亭的生活范围不得不从陆地退入海中。

这跟白海豚的习性也隐约对照着。

白海豚作为大型海洋生物,却通常生活在距离陆地不远的淡水区。

刚出生的时候,通体呈深灰色,随着逐渐长大,灰色褪去,变成通体雪白。

等到白海豚老去,它又会泛起粉色。

当它通体粉红、行将就木的时候,总是对陆地有着莫名的渴望。

纪录片中,刻画了一个老年白海豚的最后时刻。

在广东省台山市,一只老年白海豚从烽火角入海口缘河而上,误入内河三十多公里。

据推测,这只白海豚的年龄大概30岁,相当于人类的70岁。

它的声纳系统,已经不足以支撑辨别方位。

人们只能眼睁睁看着它找不到方向,身上长了霉菌。

为了帮助它回归大海,人们开船用声音驱赶。

然而,就在人们把这只老年白海豚送回大海的4天后,它的尸体被发现了。

它死在了距离入海口不足3公里的河中。

海豚救助员说,自己参与过的白海豚救助活动,从来没有成功过。

一切都宛如神话故事的结局。

从陆地到海洋的卢亭,无论如何都要在晚年回到陆地。

即使这片陆地早已不属于自己。

这些生灵,曾是文明的图腾,是人类与大自然沟通的桥梁。

这些神话,曾是百姓们口口相传的、对自然古朴的敬畏。

它们是这片土地最精妙的设计,是古老的神迹。

然而不知道从什么时候开始,我们忘记了这份敬畏,甚至想把它们为我们所用。

人类对自然的改造,往往以人类的生活发展为出发点。

比如沿海地区常见的生产作业形式,抽沙。

巨大的机器轰隆隆作响,与此同时,这片水域的一整条食物链因此断裂。

白海豚作为食物链顶端,受到很大的冲击。

为了寻找食物,白海豚冲撞进渔网密布的养殖区,也是常有的事。

中华白海豚江门保护区的标本馆里,有着各种各样白海豚的死态。

这些死态,如同人类的“罪证”。

死去的白海豚,有的身上有螺旋桨划伤的痕迹,有的尾部被渔网勒住。

最让人感到惊悚的,是一条没有尾巴的白海豚尸体。

尾巴的切口整整齐齐,应该是螺旋桨打断的。

标本馆的工作人员应渔民报告,把这个尸体带回了馆里。

打开它腹腔的那一刻,所有人都呆住了。

这个尸体里,还有一个完整的海豚婴儿的尸体。

它还保持着在妈妈肚子里的状态,眼睛也闭着,就好像睡着了一样。

如果妈妈没有被螺旋桨杀死,那三四个月后,它就可以从妈妈肚子里出来了。

何其残忍的一幕,在无声地向我们控诉着。

自私的人类,都做了些什么啊......

然而,这样的画面我们看得还少吗?

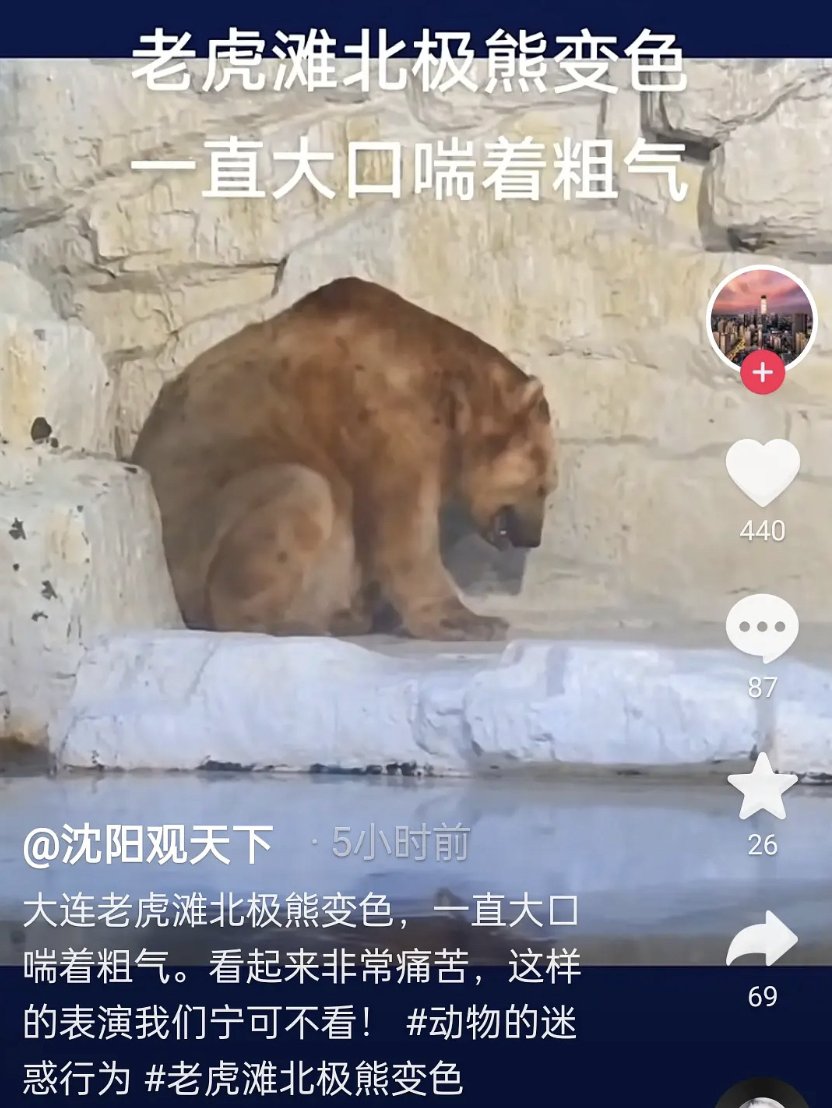

全球变暖,瘦骨嶙峋的北极熊不得不啃食人类留下的垃圾;

酷暑难耐,动物园里的北极熊热到奄奄一息,甚至全身皮毛都变了色。

图源:《小小的追球》@沈阳观天下

去年,浩浩荡荡的云南象群迁徙,成为奇观。

然而奇观的背后,是亚洲象退无可退的生存处境。

“自然界中,没有一个物种是想毅然决然地离开故土的。”

我们自封为地球的主人,万物的主宰。

为了证明人类的「伟大」,我们还把动物们关进牢笼。

圈养它们,驯化它们,把它们变成玩具,供人类观赏和戏弄。

它们确实是聪明绝顶的,远超动物原有的能力。

大象学会了拿大顶;

海豚学会了顶球;

海豹学会了算数;

狗熊学会了钻火圈;

猴子学会了骑单车。

可是曾几何时,它们不是任人宰割和观赏的畜生。

是什么,让我们忘记了应有的谦卑。

忘记了这是一片众神之地,而非人类的游乐园。

每次聊起动物保护的话题,总有人说,物竞天择,适者生存,不要圣母心泛滥了。

但最近的一条新闻告诉我,这些老生常谈的内容,我们不仅要说,还要反复地说。

2022年7月21日,国际自然与自然资源保护联盟发布全球濒危物种红色目录更新报告。

正式宣布长江白鲟灭绝。

长江白鲟是中生代白垩纪残存下来的极少数远古鱼类之一,在这颗星球上存在了一亿五千万年。

它是和恐龙同时代的生物,然而却消失在了人类时代的今天。

长江白鲟的灭绝,或许只是一场物种大灭绝的先兆。

早在上个世纪,就有大约200万个物种相继灭绝。

如今,全球变暖,海水酸化,生态仍旧在进一步恶化。

没有人知道,还有多少物种正在消失的路上。

我们理应反思,我们理应警醒。

“每一个经过自然之手点化的物种,都是存留于世的神迹。”

这里曾是一片众神之地。

每一个生灵,都在这里生存、繁衍、缔造神话。

如今,众神纷纷选择离我们而去。

那我们面对的,将会是什么呢?